“中国珍稀物种”系列科普片荣获国家科学技术进步奖二等奖

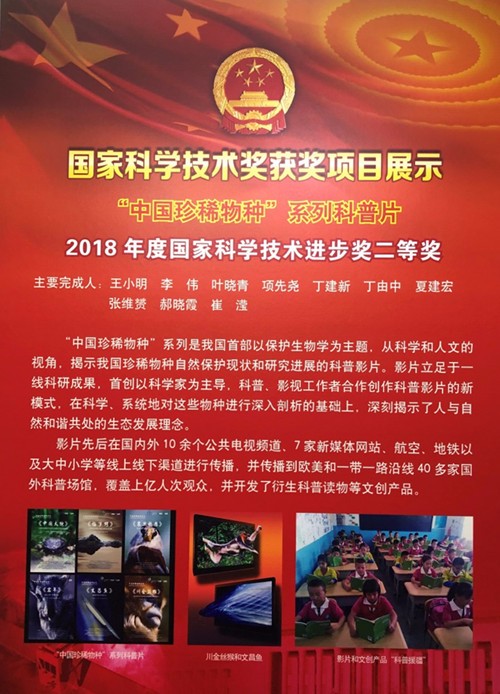

2019-01-10中共中央、国务院1月8日在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。习近平、李克强、王沪宁、韩正等党和国家领导人出席。习近平等为获奖代表颁奖。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。韩正主持大会。2018年度国家科学技术奖共评选出278个项目和7名科技专家。其中,国家最高科学技术奖2人;国家自然科学奖38项,其中一等奖1项、二等奖37项;国家技术发明奖67项,其中一等奖4项、二等奖63项;国家科学技术进步奖173项,其中特等奖2项、一等奖23项、二等奖148项;授予5名外籍专家中华人民共和国国际科学技术合作奖。由上海科技馆馆长、动物生态学专家王小明教授牵头完成的“中国珍稀物种”系列科普片(主要完成人:王小明、李伟、叶晓青、项先尧、丁建新、丁由中、夏建宏、张维贇、郝晓霞、崔滢)荣获2018年度国家科技进步奖二等奖。我馆成为国内首个以科普项目获得国家科技进步奖的科普场馆。

该项目聚焦我国特有珍稀物种,以生活习性为主线、生物演化为脉络,全面反映我国珍稀物种的生物学习性和保护现状,开创了一种以科学家为主导,科普、影视专业人员合作创作科普片的模式。不仅如此,系列片首次在动物题材科普片中融入中国传统文化元素,将物种背后所蕴含的文化典故融入到影片中,用讲故事的方式把科学阐释与艺术加工相互结合。“中国珍稀物种”系列科普片已先后在国内外10余个公共电视频道、7家主流新媒体网站,国内外上百家科普场馆、数十所大中小学、以及地铁、航空等公共媒体渠道播放,覆盖到40多个国家上亿人次观众。

十年磨一剑

自然题材影视作品以其独特的视角、精美的画面深受中国观众喜爱,是对公众普及自然科学知识最有效的手段之一。我国的电视荧屏上曾经出现过一批优秀的自然题材科教片,然而由于种种原因,我国原创的自然科普影视逐渐陷入沉寂。

作为一名长期从事野外生态学和保护生物学等领域研究的学者,王小明教授感到惋惜,因为我国是全世界生物多样性的热点地区之一,有着丰富的生物资源,尤其是特有种、特有数的数量均居世界前列。他在心里埋下一颗种子,要拍摄100种在进化史上具有重要意义的濒危物种,要打造中国人自己的“探索频道”,打造中国自然题材科普影片创作的专业平台。

此后,上海科技馆在内容策划和影片选题上历经多年的精心研究,与上海文化广播影视集团签订了战略合作协议,与真实传媒有限公司展开了密切合作,从2009年起正式开始拍摄。时至今日,这项浩大的工程仍在继续,目前“中国珍稀物种”系列科普片已经拍摄了14集,包括中国大鲵、扬子鳄、震旦鸦雀、岩羊、文昌鱼、川金丝猴、海南坡鹿、大熊猫等物种。

跨学科交融

为更好地实现科普传播效果,项目以跨界学科交融的理念,创新地组建了一支由科学家、科普工作者、影视工作者共同组成的科普影视创作队伍。系列片所拍摄的物种大部分选自王小明教授及其华东师范大学科研团队多年的动物学领域研究成果。项目科学顾问团囊括了中国动物学研究领域一流、一线的科学家团队,项目组中的科普人员是我馆具有多年科普教育和科普创作工作经验、具有专业的科普转化能力的资深科普人员,加上上海电视台纪实频道专业的影视摄制人员,组成了一支多学科交叉、通力合作的团队。

在科学家全程主持下,团队成员发挥各自专长,将最新科研成果,以通俗易懂的科普语言,利用多种特殊摄影手段和计算机图形技术,多角度地展现和普及科学内容,既保证了影片的深度和广度,也提升了影片的观赏性。

创行业先河

“科技创新、科学普及是实现科技创新的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”,这是习近平总书记科技创新思想的总体体现。为鼓励科普,促进科研成果转化,科普作品从2005年起开始进入国家科技进步奖二等奖的评选名列,此次“中国珍稀物种”系列科普片荣获国家科技进步二等奖,使得我馆成为国内首个以科普作品荣获国家科技进步奖的科普场馆,显示出上海科技与文化跨界创新所散发出的独特魅力,也是我馆推进上海科创中心建设的成功实践,对我馆建设成为更具科普资源整合力、创新发展支撑力、国际行业引领力的科学技术博物馆集群具有十分重要的意义。

图/文 科学影视中心