潮新闻:沪上浙家人|上海科技馆馆长倪闽景:我们要感动观众,而不是用知识“吓倒”观众

2025-04-01编者按:

浦江潮涌,弄潮有声。

黄浦江畔的璀璨灯火里,跃动着五十余万浙江儿女奋斗的剪影。

他们从钱塘江畔出发,带着敢为人先的胆识与勤勉务实的基因,在上海这片开放热土上扎根生长,成为推动城市发展的中坚力量。

作为长三角一体化的前沿阵地,上海与浙江血脉相连。在这里,浙籍人才精英们既是传统商业智慧的传承者,更是新时代变革的引领者——他们以智慧为桨,在科技赛道劈波斩浪;以创新为帆,于金融浪潮中确定航向;以情怀为锚,在文化交融中守护根脉。

从写字楼里的商界博弈,到实验室的尖端突破;从文化场馆的创意新生,到工厂里的高端制造,处处可见浙沪交融的时代注脚。

《沪上浙家人》栏目将聚焦这个群体,通过对话、故事的方式,描绘出这些来自浙江的点点“星火”,如何汇聚成沪上绚丽的风景。

【人物名片】

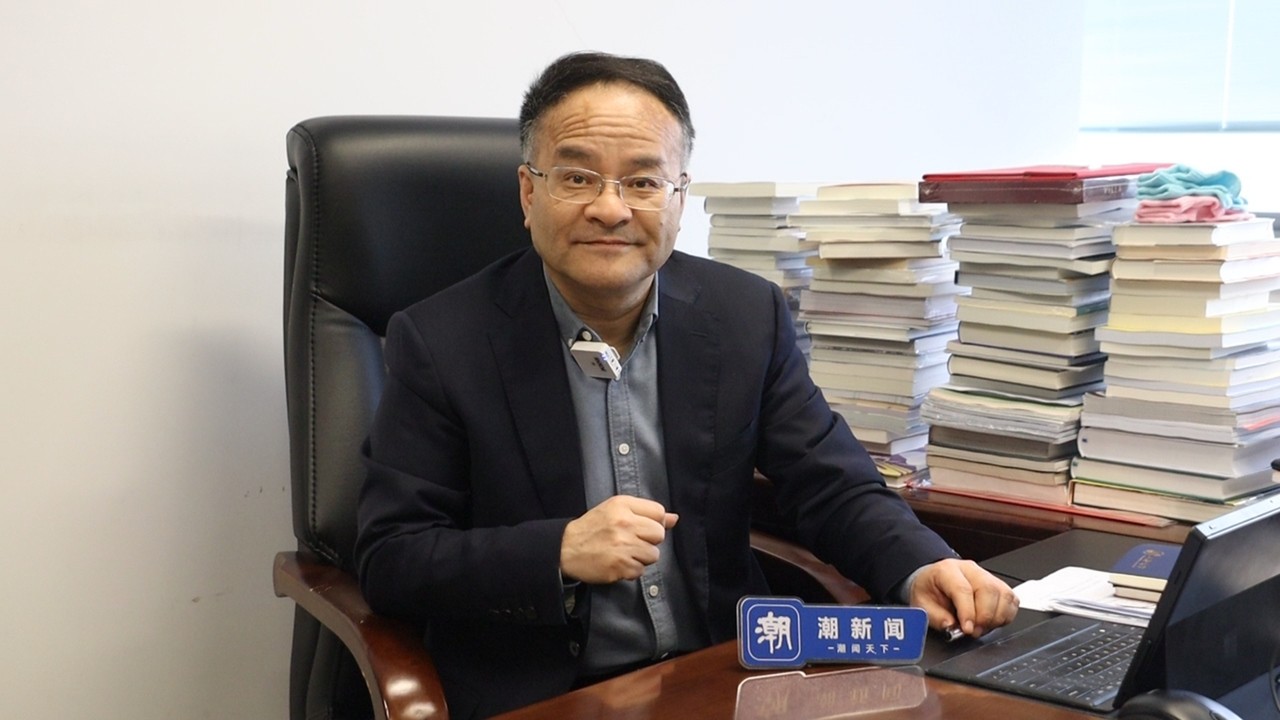

倪闽景,1967年9月出生,籍贯浙江嘉兴,现任全国政协委员、民进上海市委副主委、上海科技馆馆长。

倪闽景深耕教育事业30余载,曾任上海市复兴高级中学物理老师、副校长;后出任上海市教育委员会副主任,累计了丰富的教育管理经验。自2023年起,他担任上海科技馆馆长,致力于推动科学教育的创新与发展。

厨房,是上海科技馆馆长倪闽景的视频号“馆长和他的实验朋友们”中经常出现的场景之一。

一身蓝色衬衫和实验背心的倪闽景在这个“家庭实验室”里为观众展示了如何用彩虹糖制作出彩虹花纹、如何在布满胡椒粉的水里不脏手地拿出硬币、几分钟可以让玉米变成爆米花……

比起“馆长”这个身份,倪闽景身上更显眼的“标签”是用实验点燃科学兴趣的教育者。

在接受潮新闻记者采访时,他从信手拈来的瓶子、杯子中,用实验来阐释他的科学教育理念。

关于瓶子的上百种实验:让科学教育回归动手实验

“动手实验是科学教育的本色”,这是倪闽景在教育一线工作得出的金科玉律。

来自浙江嘉善的倪闽景从复旦大学物理系毕业以后,在舞台灯光设计师和高中物理老师之间选择了后者,并且一教就是18年。

第一年做老师,倪闽景在上海复兴高级中学文科理科各带一个班。物理概念抽象、推导过程复杂,对于学科基础更为扎实的理科生来说学习起来尚且吃力,对于文科生而言就更是一块“难啃的硬骨头”,许多文科生也因此产生畏难情绪。

针对这种现象,倪闽景对文科班采取了不同的教学方法,带着学生们通过做物理实验来完成对概念的理解,结果在课时数少于理科班的情况下,文科班物理取得了高分,这也是倪闽景第一次发现了“实验”的力量。

在此后的职业生涯中,这个方法论被不断验证,也被倪闽景通过各种方式推广。在上海市教育委员会工作时,倪闽景主导上海市中小学“创新实验室”建设,推动80%的高中学校建成特色实验室;担任上海科技馆馆长后,倪闽景开发“来!做实验”科创教育项目,带领师生完成一个个趣味实验。

“动手实验从本质上来说是激发孩子的兴趣和探索欲,如果只是试卷解题,那物理和化学、数学就没什么两样了。孩子通过动手学习知识,而不是被动的摄取,他的科学素养才能真正地提升。”

倪闽景用装满水的透明水杯向记者演示,“当我用手从后面穿过它的时候,你可以看到因为凸透镜成像而产生左右倒置的现象。孩子们自己动手尝试这个实验时,可能会发现更多的现象,比如筷子放进去会看起来像折断了。简单一个水杯,相关的实验可能就有上百种,我想让他们通过实验学会自己去探索。”

2023年3月开始闭馆改造的上海科技馆主馆计划于今年完成建设并向公众重新开放。倪闽景向记者“剧透”,新的科技馆会有一块1000多平方米的空间专门开放给公众来做实验。

“空间的名字就叫‘来做实验吧’,这个‘吧’就是英文里的‘bar’,里面放什么实验还在设计当中,例如人类历史发展中最经典的20个实验等等。公众来预约,科技馆就可以给他们创造动手做实验的环境。”倪闽景说。

一馆敬过去,一馆敬现在,一馆敬未来

近几年,随着各地刮起“博物馆热”、“科技馆热”,线下公众教育场馆迎来了它们的黄金时代。

根据国家文物局披露的数据,2024年全国博物馆全年接待观众超14亿人次,可以说人均每个中国人在去年都进了一次博物馆。

科技类场馆的走红,则是以上海科技馆三馆中的上海天文馆最为典型。在暑假和过年期间,每日放出的4000余张门票几乎是“一票难求”,让不少民众直呼抢票难度赶上了演唱会。即便是在平日周末,一过9:30的购票开放时刻,三五分钟内,半场门票即会售罄。

“线下公众教育场馆受热捧是全球的一种趋势,也是公众需求和场馆升级共同作用的结果。”倪闽景认为,在当前的信息时代,公众有各种各样数字化的渠道可以获取信息和知识。但作为人类来说,本身有实物教育、实物回归的需求。到真实的场景里去,用肉眼观察文物、化石、标本,不仅可以产生精神上的共鸣,也可以促进再发现和再创造,这对教育来说是不可替代的。

同时,场馆的展陈能力和设计理念也发生了翻天覆地的变化。“以前提起博物馆和科技馆是比较严肃的,好像我来这些地方,我就是来被动受教育的,但是现在我可以在这里学到知识、开拓眼界,也可以在这里娱乐、放松自己。”

倪闽景介绍,目前上海科技馆三个场馆有不同的设计理念的特性。

上海自然博物馆主打“开放性”,大部分的标本不再是成列在玻璃柜里,而是直接敞开摆放在恒温的场馆内,通过更高强度和密度的标本维护,让观众获得更近距离的接触。

上海天文馆则是突出“发现性”。倪闽景介绍,在天文馆内有很多珍贵的文物馆藏散布在场馆各处,包括一本全世界只有两本的1729年牛顿《自然哲学的数学原理》英文版第一版。

“我们不会敲锣打鼓地宣传,这里有什么、那里有什么,包括那本《自然哲学的数学原理》,它也只是在一个角落里,如果不注意,你可能就错过了。我们想通过这种方式让每一个来天文馆的人都能有自己的探索,就像在这个宇宙里一样,有人看到了一些东西,有人没看到,每个人的发现都是不同的。”

如果说自然博物馆是过去,天文馆是未来,那么科技馆就是日新月异的现在,这也是倪闽景认为最难设计的场馆。

科技馆筹备需要的时间和技术发展的速度是一个尴尬的对撞。“尽管我们努力去呈现最新、最先进的东西,但是目前技术水平发展太快了,可能等我们做好了,又有新的技术出来。”

倪闽景告诉记者,在建的科技馆主馆强调的是科学教育的“思想性”,百分之百原创是它的基础,让公众通过展陈来了解科学背后的思想、从而激发探索的欲求是它的使命。

“我们追求的目标是,观众参观完科技馆不是被知识吓到了,而是为人的创造性、人的伟大而感动。”

人工智能是“新时代的显微镜和望远镜”

随着AI和各类大语言模型的不断“进化”,科学教育也来到了被重新审视的岔路口。

目前教育领域对AI运用有非常强烈的两种态度。一方认为,AI会代替学生完成太多的课业。现在已有老师发现学生在用AI生成作文,然后直接誊抄作为作业提交,类似的操作将逐渐让孩子失去学习和成长的能力。

另一方认为,AI像是一个更趁手的工具,可以让学生培养出更深刻的思维方式,做基于人工智能的深层研究。而倪闽景是这种观点的坚定拥护者。

“常有人说,‘有了AI那数学题目不是都可以解了?’,这只能说明原来的数学题目是没有意义的。未来人类发展的力量一定是由人和工具相结合而产生的。”

万年以前,人类的祖先无法通过文字传承知识,只能在有限的生命里搭建自己的认知,而现代人,虽然在脑容量上比之祖先略有减少,却能够借助各类工具探索更广更深的世界。

“现在人的发展又碰到了新的限制,而AI就是来帮我们突破限制的工具。就像望远镜和显微镜一样,没有望远镜,人类就无法探索浩瀚的太空,没有显微镜,就不能领略微观世界的奥妙。AI可以说是新时代的望远镜和显微镜。”

在今年的全国两会上,倪闽景也带来了关于AI教育的提案。他在提案中提到,AI技术正倒逼教育回归本质。

AI最大的特点就是可以做到因材施教。当一个老师需要教很多学生,只能选择均衡教育,学习一样的内容,考一样的试卷。但通过AI,学生可以针对自身情况学到不同的知识,AI的个性化学习也可以提供自适应出题、分析错因等功能。

“人工智能时代最重要的不是教人工智能课程,而是要让我们的孩子学得都不一样。人工智能可以来满足我们差异化地学习,这是非常珍贵的一次机会。”

与此同时,教师的职能也会产生改变,在AI时代,教师将通过情感连接培养学生“人”的素养,把他们培养成有思想、有价值判断、能解决问题的人。

“或许未来某天,教师传递知识这一部分会被人工智能取代,但在情感连接和价值输出方面是不可被人工智能替代的。”倪闽景说。

记者:李超然

来源:潮新闻