上海科普大讲坛196讲关注面向智能时代的半导体纤维

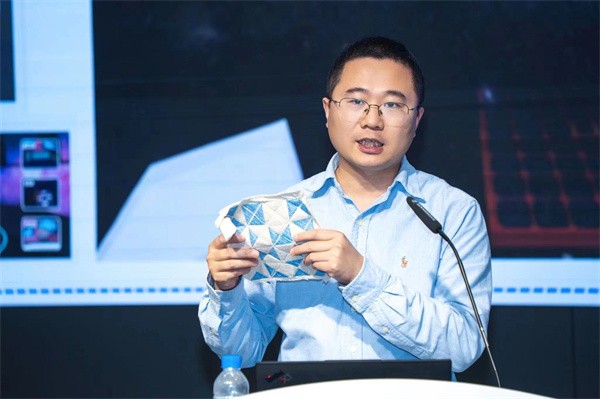

2023-06-15 半导体纤维材料正成为面向智能化时代的“深蓝材料”,在元宇宙、增强现实、人工智能和智慧医疗等领域中展现出广阔的应用前景。5月20日,上海科普大讲坛196讲特邀东华大学纤维材料改性国家重点实验室研究员王刚,为广大观众详细解读半导体纤维材料及其应用前景。

从原始社会、封建社会的绫罗绸缎等天然纤维,到近代快速发展的涤纶、锦纶等化学纤维织物,再到应用在国防领域、航天航空领域、医疗领域以及工业领域中的碳纤维复合材料、玻璃纤维……王刚向大家介绍了纤维材料的发展历程。在信息时代,ChatGPT引发了人工智能的爆点,面向未来的纤维发展也已进入智能纤维时代。

什么是智能纤维?王刚提到,智能纤维是指具有一定长径比,同时具有独特的光、电、力、热、磁性能的一维材料体系。前人在化学纤维、功能纤维方面已经做了大量工作,智能纤维的未来可能是集功能性、集成性、智慧性、电活性、响应性于一身,构建半导体功能的纤维。半导体技术的革新为纤维材料的发展注入了新的活力,当半导体纤维结构的本征柔韧性、定向传导性、可编织性等结构优势,与半导体材料独特的电、光、磁、热性能有机融合后,就能得到具有智能交互功能的半导体纤维材料。

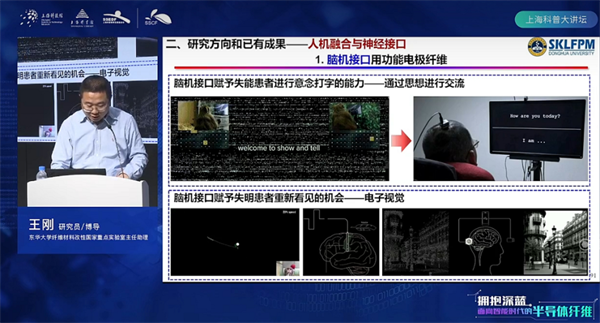

随后,王刚介绍了半导体智能纤维在逻辑响应与界面交互、竞技比赛与国防应用、人体健康与生物医药、数字孪生与虚拟现实等领域的研究成果。他的团队在“基于共轭聚合物连续纺丝的半导体纤维及织物逻辑电路构筑”上开展了研究,开发出第一根同时兼具力学性能与逻辑响应性能的半导体纤维,实现了结构功能一体化应用。这种半导体纤维在机械性能上拥有高力学强度、耐强酸、强碱,耐高低温和空间辐照的特点;在半导体性能上,则首次实现了体相半导体单纤维上6个晶体管集成,实现了初步逻辑运算。这意味着衣服上的一根丝就可以起到开关信号转化、WiFi发射等功能,未来可应用于机电探测或者脑机接口等领域。

在竞技体育、现代战争等极限竞争环境中,由半导体纤维制成的服装可作为人体“第二皮肤”,对体质增强至关重要,如可防止弹壳冲击、提高稳定性的竞技比赛用气步枪射击服。此外,半导体纤维制成的人工肌肉纤维可在康复训练、动力强化外骨骼等领域起到重要的作用,也为植入式多节段神经调控促进肢体精细运动功能恢复带来了希望。基于气相聚合制备的半导体纤维多维度电子织物,可应用于人机界面的触觉感知、织物开关和织物计算等领域;基于共轭纺丝技术实现的超细传感纤维,可构建具有高线性高灵敏度的智能交互织物,用于精细化动作识别和数字孪生等领域。这些独特且关键的功能与应用使得半导体纤维材料有望成为人工智能时代的“深蓝材料”。

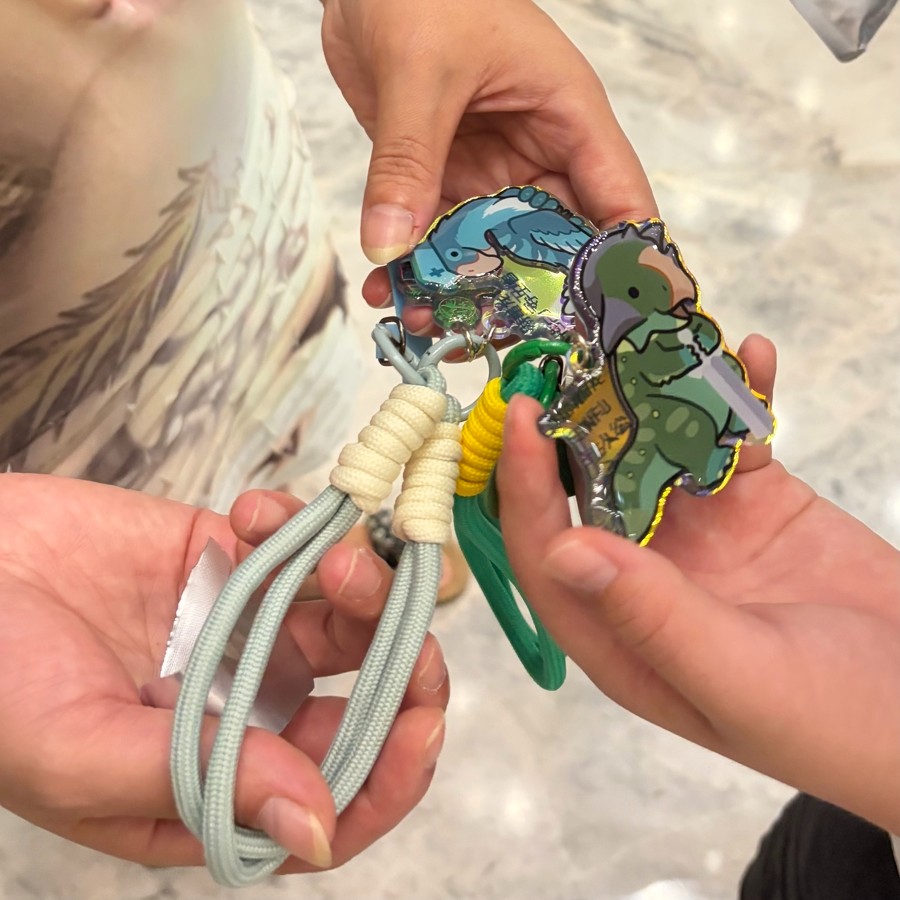

王刚还在现场展示了团队最新研发的“灯床联动系统”,邀请观众现场体验了“无需开关,起床灯亮”的隔空传感效果,这是一种将半导体纤维材料应用于生活中的实例,通过纤维材料可以实现用户的行为和环境的精准识别。

本次上海科普大讲坛由上海科学技术委员会指导,上海科技馆、上海图书馆、上海科普教育发展基金会主办,上海科技馆展教中心承办。上海科普大讲坛目前已举办196场,邀请到394位海内外科学家进行精彩演讲。大讲坛将继续利用科学传播的新技术、新趋势,通过上海科技馆视频号、哔哩哔哩、腾讯新闻等直播平台进行直播,为更多观众呈现前沿的优质科学知识。

文/图 科技馆展教中心